« Les objets les plus communs sont ceux qui nous apprennent le plus sur une civilisation. Une boîte de conserve, par exemple, caractérise mieux nos sociétés que le bijou le plus somptueux ou que le timbre le plus rare. […] En fouillant un tas d’ordures, on peut reconstituer toute la vie d’une société ».

Cette citation de Marcel Mauss (1931), sociologue et anthropologue français, illustre la richesse épistémique de nos déchets. S’ils sont la plupart du temps invisibilisés, rejetés, ils sont pourtant chargés de représentations et traversés par des enjeux sociaux, culturels, politiques et économiques. Ils peuvent donc être considérés comme un miroir de nos sociétés contemporaines.

Occulter les déchets pour ne pas voir ce qu’ils reflètent

Avant le début du XXème siècle, le mot « déchet » ne désignait pas un abandon. Grâce au travail des chiffonniers, très nombreux à l’époque, les déchets urbains étaient récupérés puis réintégrés dans les circuits agricoles et industriels. Mais, avec l’urbanisation massive et les progrès techniques (comme les engrais chimiques) et les discours hygiénistes, les déchets sont devenus indésirables et ont progressivement été écartés des villes (1).

Pourtant aujourd’hui, si les déchets sont omniprésents dans nos modes de vie, ils sont systématiquement refoulés et invisibilisés. Depuis la fin du XIXe siècle, les sociétés industrialisées ont développé des techniques de plus en plus sophistiquées pour faire disparaître les déchets, comme l’enfouissement ou l’incinération. Dans les villes, les poubelles domestiques comme les poubelles municipales permettent de déposer ces mêmes déchets dans un espace clos afin de ne pas être exposé à leur impureté et en ayant confiance sur leur prise en charge par une autorité compétente (2).

Ensuite, industriels comme politiques ont commencé à s’intéresser à la part économiquement valorisable des déchets. Grâce aux techniques de recyclage ou de valorisation énergétique, l’objectif global recherché par ces acteurs est de pouvoir continuer à produire toujours plus en visant à réduire l’impact sur l’environnement. Ces techniques s’accompagnent d’un vocabulaire qui adoucie la connotation négative du déchet : on ne parle plus de « décharge », mais d’« installation de stockage de déchets non dangereux », ni d’ « incinérateur », mais d’« unité de valorisation énergétique ». Toujours dans l’objectif de mettre à distance l’aspect rebutant des déchets, ces termes risquent d’invisibiliser leurs effets réels, sociaux et environnementaux. En mettant en avant la récupération de chaleur issue de l’incinération par exemple, ce sont tous les rejets polluants et leurs risques sanitaires qui sont passés sous silence (3).

Les techniques de recyclage ont alors été associées au tri des déchets qui, selon la sociologue Hélène Houdayer, est un moyen de « parer à la honte que représente le gaspillage et à l’impureté des déchets » (4). Le geste de tri est même devenu une norme sociale et un principe de citoyenneté grâce aux vastes campagnes de communication menées par les éco-organismes, les pouvoirs publics et les lobbys du recyclage pour encourager les citoyens à participer au tri lors de sa mise en place (5). Cependant, comme le rappelle le sociologue Baptiste Monsaingeon (2016), le recyclage a banalisé la production de déchets en la rendant socialement acceptable, voire positive, lorsqu’ils sont bien triés. Cette perception profite notamment à l’industrie agroalimentaire, qui valorise la recyclabilité des emballages pour justifier leur caractère jetable (2).

En somme, l’approche dominante face aux déchets consiste à les éliminer et à les invisibiliser pour ne plus être confrontés à ce qu’ils révèlent. Cependant, lorsqu’ils ressurgissent dans la rue, dans les décharges sauvages, ou dans les océans, on ne questionne pas le système de production contemporain. A la place, on blâme les autres : les incivils, les pays pauvres, les classes populaires… (1).

Or, pour Monsaingeon (2016), les déchets pourraient devenir des supports de critique et d’apprentissage si on acceptait de les regarder autrement. Il fait une distinction entre deux figures, l’éco-citoyen et le chiffonnier, chacun ayant des rapports différents aux déchets. L’éco-citoyen trie ses déchets et les recycle, son geste de tri est perçu comme civique et masque un système productiviste qui continue de générer toujours plus de déchets sous couvert de recyclage. Le chiffonnier, en revanche, renvoie aux personnes qui circulaient dans les villes pour récupérer et revendre des déchets à des entreprises de transformation, surtout au XIXe siècle. Aujourd’hui, il incarne l’espoir de renouer un lien avec nos déchets, dans une société où leur mise à l’écart empêche toute remise en question réelle de nos modes de consommation (2).

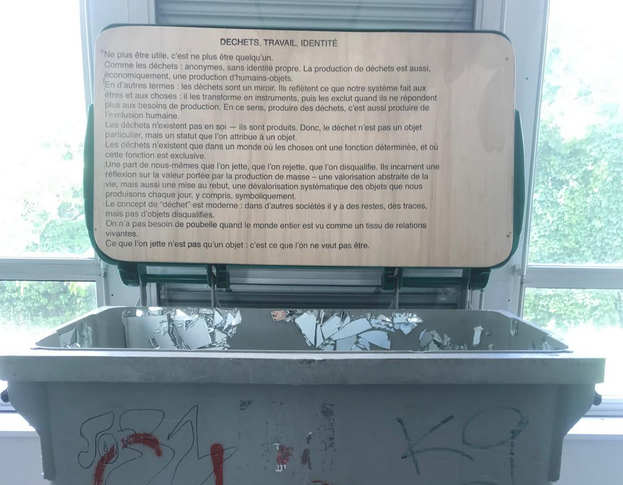

Le déchet : un miroir de la société de consommation

Si les déchets sont omniprésents, c’est aussi parce qu’ils sont le résidu inévitable du système de consommation de masse. Dans La société de consommation (1970), le philosophe et sociologue Jean Baudrillard montre que la logique contemporaine de consommation ne repose plus sur la satisfaction de nos besoins, mais sur la recherche permanente de distinction sociale (6).

L’individu consomme pour se différencier des groupes sociaux inférieurs ou pour rejoindre ceux qu’il perçoit comme supérieurs. Il ne consomme pas des objets pour leur utilité mais parce qu’ils sont porteurs d’un statut social particulier. Ce processus est vécu comme une liberté individuelle, un choix personnel, alors qu’il peut être analysé comme une série de contraintes sociales inconscientes et pesant sur l’individu.

Cette consommation est aussi vécue comme ce qui permet d’accéder au bonheur. Mais ce « bonheur » est en fait davantage une image sociale correspondant au « mythe de l’égalité », qu’une réalité sociale effective. Pour réussir et être à l’égal des autres, ou s’en distinguer, il faut pouvoir en faire la démonstration via des signes extérieurs de la consommation : avoir le dernier modèle de téléphone, des vêtements renouvelés à chaque saison, une maison confortable…

Or, cette logique entraîne un gaspillage systémique, renforcé par l’obsolescence programmée, la publicité et le système de la mode, qui nous font consommer au-delà de nos besoins. Les objets ne sont plus conçus pour durer, mais pour être remplacés rapidement et détruits. Ainsi, la société de consommation repose sur la génération de déchets, en détruisant continuellement ce qu’elle produit.

Baudrillard rappelle alors que la véritable abondance et la véritable richesse ne sont pas liées à la quantité d’objets produits ou consommés, mais à l’adéquation entre besoins et production. Certaines sociétés dites « primitives », selon Baudrillard, vivaient une forme de “vraie” richesse, sans accumulation et avec des relations sociales fondées sur la réciprocité et la solidarité plutôt que sur une volonté de domination. Ces sociétés ne produisaient pas de déchets au sens moderne du terme, car rien n’était superflu ou jeté parce que considéré comme inutile.

Les déchets ne sont donc pas qu’un effet secondaire de la consommation, ils en sont le produit nécessaire. Le problème n’est pas seulement de mieux les gérer, mais de remettre en question la logique même qui les engendre.

Ce que nos déchets révèlent des limites de l’écologie dominante

Aujourd’hui, l’écologie dominante, dite “des riches” est celle qui est portée par les classes moyennes et supérieures. Elle repose souvent sur des solutions technologiques et des investissements financiers importants. Elle valorise des pratiques individuelles perçues comme responsables mais qui sont aussi très coûteuses, il s’agit par exemple d’acheter bio, local, installer des panneaux solaires ou conduire une voiture électrique. Cette forme d’écologie reste donc inaccessible pour une partie de la population en raison de son coût.

C’est ce que souligne le sociologue Jean-Baptiste Comby (2015), qui parle de dépossession écologique : les classes populaires, bien qu’elles génèrent moins de pollution et de déchets que les autres, sont exclues de l’écologie dominante. Celle-ci ne prend pas en compte leurs contraintes économiques et peut créer un sentiment de dévalorisation chez celles et ceux qui n’ont pas les moyens de se conformer à cette norme (7).

Les classes populaires sont souvent accusées de rejeter l’écologie ou de s’en désintéresser, alors qu’il s’agit moins d’un rejet que d’une violence symbolique : l’écologie dominante leur est imposée sans considération pour leurs conditions de vie, ce qui rend difficile la possibilité d’y adhérer.

Par exemple, comme le rappelle Jean-Baptiste Comby (2015), « bien que n’étant pas les plus nocives, les pollutions visibles sont probablement les plus incriminées ». Les pollutions visibles désignent souvent les déchets apparents, abandonnés dans la rue, sur les plages ou dans les mers et déserts des pays du Sud global. Les classes populaires ou les pays pauvres sont désignés comme responsables, assimilés à l’incivilité ou à l’ignorance écologique.

Mais cette représentation est trompeuse. Elle occulte les pollutions moins visibles produites par les modes de vie des classes supérieures. Si elles peuvent se permettre de manger bio, et qu’elles trient leurs déchets plus que les autres, elles ont à côté un niveau de consommation et de production de déchets plus élevé (8). Par exemple, elles achètent davantage de vêtements ou d’appareils électroniques, des biens dont la production est souvent délocalisée. Cette distance rend leur impact environnemental et la quantité de déchets qu’ils génèrent beaucoup moins visibles.

Comby (2015) souligne ainsi l’importance de voir au-delà de l’écologie dominante, souvent centrée sur des actes de consommation “verte” pour reconnaître des formes alternatives d’engagement écologique plus discrètes, qui reposent sur des pratiques de sobriété souvent contraintes par des réalités économiques.

Les déchets ne sont pas seulement des immondices à oublier aussitôt qu’on les jette à la poubelle : ils sont un reflet de nos modes de vie, ils nous renvoient à notre rapport à la nature et à la consommation, et aux inégalités sociales qui caractérisent nos sociétés. Peut-être alors est-il temps de se regarder dans nos poubelles.

Sources :

(1) Monsaingeon, Baptiste, Cécile Bonneau, et Maëliss Gouchon. « 3. Sortir du poubellocène : changer notre rapport aux déchets », Regards croisés sur l’économie. 27 novembre 2020, vol.26 no 1. p. 47‑55. En ligne : https://shs.cairn.info/revue-regards-croises-sur-l-economie-2020-1-page-47

(2) Monsaingeon, Baptiste. « De la présence aux restes », Socio-anthropologie. 30 décembre 2016 no 34. p. 67‑79. En ligne : https://journals.openedition.org/socio-anthropologie/2443#tocto1n5

(3) Januel, Caroline et Caroline Hamon. « Imaginaires, représentations des déchets : un terrain inexploré à investir ? | Millénaire 3 ». 2022. En ligne : https://millenaire3.grandlyon.com/ressources/2022/imaginaires-representations-des-dechets-un-terrain-inexplore-a-investir

(4) Houdayer, Hélène. « Les déchets, métamorphoses et arts de déchoir », Sociétés. 6 mai 2013, vol.119 no 1. p. 63‑70. En ligne : https://shs.cairn.info/revue-societes-2013-1-page-63

(5) Deleuil, Jean Michel. « Trier les déchets : de l’injonction à la participation », Questions de communication. 1 décembre 2004 no 6. p. 179‑201. En ligne : https://journals.openedition.org/questionsdecommunication/6076?lang=en

(6) Baudrillard Jean, 1970, « La société de consommation », Folio

(7) Comby, Jean-Baptiste. « À propos de la dépossession écologique des classes populaires », Savoir/Agir. 6 novembre 2015, vol.33 no 3. p. 23‑30. En ligne : https://shs.cairn.info/revue-savoir-agir-2015-3-page-23

(8) Legros, Claire. « « La conversion écologique des Français » éclaire la question des inégalités face à la crise climatique ». 16 février 2023. En ligne : https://www.lemonde.fr/idees/article/2023/02/16/la-conversion-ecologique-des-francais-eclaire-la-question-des-inegalites-face-a-la-crise-climatique_6162059_3232.html